Unpsydanslaville

Le blog unpsydanslaville est le projet de deux psychanalystes qui souhaitent partager auprès d’un large public, une dimension actuelle et vivante de la psychanalyse.

En nous saisissant d’interrogations soulevées par les évolutions du monde contemporain, au travers de faits sociaux, culturels, politiques… et en prenant appui sur nos corpus et nos pratiques, nous publions des textes qui se veulent le reflet de ce processus d’écoute spécifique à la psychanalyse.

Ouf !!!

Pas si fou, ce pays : le danger immédiat qui menaçait notre démocratie a été écarté. Mais après le soulagement, l’inquiétude persiste.

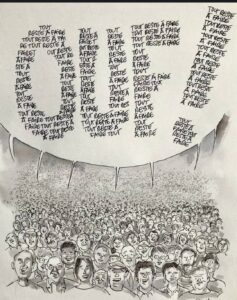

Que n’avons-nous pas entendu, ni retenu, de la souffrance de ceux qui se sont dit près à « renverser la table », restant sourds à tout argument pragmatique et raisonné ? Qu’avons nous compris de cette violence qui passe les digues du refoulement, dans les paroles, et parfois dans les actes ?

Cet épisode de notre vie démocratique n’est pas sans évoquer le mouvement des « gilets jaunes », dans sa mise en scène de la violence et de la détresse.

Que n’entendons nous pas ?

Une souffrance individuelle qui se noue à celle d’autres ; le sentiment d’insécurité, d’invisibilité, d’être sans voix ; l’impression de ne compter pour rien dans un monde complexe qui échappe aux individus, alors qu’il prône l’individualisme. Et aussi, toujours manquer d’argent pour entrer dans la ronde de la consommation effrénée, avancée comme le seul horizon enviable et émancipateur.

Les réponses à ces souffrances et ces doléances ne sauraient rester sur le seul plan matériel et pécuniaire. Ce dont nous avons besoin, collectivement, c’est de plus de lien entre nous. Ce dont nous avons besoin, c’est de reconstruire la solidarité entre tous, apprendre ensemble à inventer comment vivre dans le monde dégradé qui est notre présent. Pour cesser de se perdre dans une vision dystopique, sans aucun moyen d’agir, un nouveau récit est à réécrire ensemble, un peu à l’instar de ces cahiers de doléances ouverts après la révolution française, mais aussi après la « crise des gilets jaunes ». Ouvrons d’autres cahiers, sortons les anciens de leurs placards, reprenons le chemin des café collectifs, des lieux de solidarité, et parlons-nous.

Cette élection montre que la victoire de Thanatos n’est pas certaine, qu’une grande partie du monde est mue par Eros, pulsion de vie et d’espoir…

Béatrice Dulck et Marie-pierre Sicard Devillard

Ce qui se dit dans nos cabinets

La situation politique, depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, et la campagne électorale qui s’ensuit, ne manque pas de faire parler. Y compris dans nos cabinets, et ce, dans des proportions inédites : même la période des attentats en 2015 n’avait pas donné lieu à de telles manifestations d’anxiété, d’indignation et de colère.

Que penser de cette irruption de la vie sociétale dans le cours des cures analytiques ?

Que penser quand certains patients disent pendant les séances leur inquiétude, leur peur, de ce qui se passe dans le monde actuel, ou au contraire se retiennent d’aborder ce sujet ? Les évènements extérieurs, quand ils comportent une telle charge anxiogène, entrent par effraction dans notre intimité, se mêlent à la cure analytique. Parfois la problématique individuelle est un refuge, parfois elle s’efface sous la pression. La pratique de l’analyste ne doit-elle pas, dans ces circonstances, se centrer sur la recherche d’une mise à distance de cette extériorité angoissante et envahissante, en concordance avec la singularité de chaque patient.

La souffrance dans le rapport au monde et à l’autre, le malaise dans l’altérité, qui s’expriment dans, et à l’extérieur de nos cabinets, sont sans doute les plus profonds des malaises actuels.

Au pays de l’enfance

Tout compte fait … Après avoir pensé que ce blog était arrivé à son terme, l’actualité politique nécessite un espace de liberté utile et salvateur.

L’impensable pour notre génération des années 80 est sur le point d’arriver. L’extrême droite risque de prendre le pouvoir par les urnes… la détestation du président Macron, sa surdité à la détresse populaire, l’effondrement de la gauche, l’absence de grands penseurs, auront des conséquences néfastes. Dans nos cabinets, la peur se fait entendre. Nous assistons impuissants à la prise de pouvoir des tenants de la régression sociale, humaine, l’absence totale de la prise en compte de l’urgence climatique.

Les votants du RN sont pour beaucoup des nostalgiques du « pays de leur enfance », ce que des radios trottoirs font entendre : « c’était mieux avant ; c’était mieux quand j’étais plus jeune, il y avait une autorité, du respect… » Ceux que l’on entend ainsi n’ont pas 80 ans mais plutôt 50 ou peut-être 60 ans. Quand ils avaient 20 ans, nous étions en 1980 ou 1990. C’est-à-dire avant les différents chocs de civilisation : l’effondrement des tours jumelles, l’accélération de la mondialisation économies, l’avènement du capitalisme ultra libéral, l’arrivée du numérique et des réseaux sociaux…

Les votants du RN sont pour beaucoup des nostalgiques du « pays de leur enfance », ce que des radios trottoirs font entendre : « c’était mieux avant ; c’était mieux quand j’étais plus jeune, il y avait une autorité, du respect… » Ceux que l’on entend ainsi n’ont pas 80 ans mais plutôt 50 ou peut-être 60 ans. Quand ils avaient 20 ans, nous étions en 1980 ou 1990. C’est-à-dire avant les différents chocs de civilisation : l’effondrement des tours jumelles, l’accélération de la mondialisation économies, l’avènement du capitalisme ultra libéral, l’arrivée du numérique et des réseaux sociaux…

CATEGORIES

Mots clefs

Avis aux lecteurs

Par éthique, nous ne répondrons pas, par le biais de ce blog, aux questions touchant à des problématiques personnelles.